|

|

|

기고문 오리무중, ‘바위 각자(刻字) 3곳’ 그 글씨의 주인공은?

문헌 찾고 판독으로 글씨 새긴 인물 밝혀져- 향토사 연구가 이만유

문경시민신문 기자 / ctn6333@hanmail.net 입력 : 2025년 08월 08일(금) 17:05 입력 : 2025년 08월 08일(금) 17:05

공유 :

|

|

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

백두대간 중심에 자리 잡은 문경은 예로부터 교통과 군사적 요충지로 유명할 뿐만 아니라 대한민국 100대 명산 중 전국에서 가장 많은 4개의 명산을 품고 있고 산자수명하여 조선의 선비들이 관직과 부와 명예를 탐하지 않고 무위자연의 삶을 살면서 아름다운 자연 속에서 심성을 수양하며 성리학을 구현했던 공간인 구곡원림 또한 13개소로 전국에서 가장 많이 보유하고 있다.

이런 소중한 문화적 자산을 가지고 있는 우리 문경 땅에는 곳곳에 선인들의 삶과 생활 속에서 남긴 흔적이 많이 남아 있다. 그중에 아주 긴 역사를 품고 있는 옛길이나 전통 사찰, 구곡원림 등 유적지마다 골짜기마다 다양한 글씨체와 수준 높은 필치로 바위에 새겨진 글자들이 많다.

그러나 아쉽게도 최근까지 대표적이라고 할 수 있는 선유구곡, 봉암사 등 명소에 새겨진 글자의 주인공이 정확히 누구인지 알 수 없어 아쉬움이 컸었다. 관광객이 찾아와도 학생들이 탐방을 와도 지도하는 분이나 안내 해설하는 분이 확실하게 밝혀지지 않았으니, 임기응변식으로 전부터 향토 사료나 지역 선배들이 막연히 추정했던 그대로 ‘신라 시대 고운 최치원이 여기 와서 남긴 글씨라고 한다.’라는 등으로 두루뭉술 말해버리는 경우가 많았다.

이런 유적, 유물에 대해서는 근거가 되는 문헌으로 증명하거나 정확한 글자 판독으로 규명되어야 하는데 그렇지 못하면 왜곡이고 허상일 뿐이다. 이제 본론으로 들어가 우리 문경에서 중요하다고 말할 수 있는 각자인 선유구곡의 학천정 옆에 새겨져 있는‘산고수장(山高水長)’과 봉암사 계곡 양산동천의 ‘백운대(白雲臺)’ 그리고 구곡원림의 백미인 ‘선유구곡 곡마다 새겨진 각자’를 쓴 주인공 누구일까? 그래서 이미 일부 알려진 부분도 있지만, 다시 3곳의 각자 주인공과 근거 문헌이나 판독 결과가 무엇이고, 이 문헌을 찾아내거나 판독하여 밝히신 분은 누구인지 차례로 기술하고 정리하여 모든 사람과 공유하고자 한다.

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

첫째, 학천정 옆 바위에 새겨진‘산고수장(山高水長)’ 4자의 큰 글자 옆에 작은 글로 ‘尗侄東寧君 以景慕之忱 諒刻此四字 乃丙熙敬書’란 글씨가 새겨져 있는데 이 글은 결과적으로 ‘산고수장’이란 글씨를 새긴 사람을 명시하는 것인데 탁본도 어렵고 희미해진 글씨로 인해 판독이 어려워 미궁에 빠졌었는데 마침내 누가 쓴 글인가에 종지부를 찍은 분은 박열의사기념관 운영위원장이며 ㈜예문관 박성진 대표의 노력으로 이룩한 성과이고 문경인 모두가 가진 오래된 숙제를 풀어주었다.

뜻풀이하면 ‘숙질인 동영군이 도암 이재 선조에 대한 경모하는 마음이 깊어 山高水長 이 네 글자를 새기자는 뜻을 청하고 고집하는지라 이에 병희가 공경의 마음을 담아 글씨를 썼다.’라고 되어있다. 다시 말하지만, 산고수장이란 ‘산처럼 높고 물처럼 장구하다는 뜻으로 인자나 군자의 덕행이 높고 한없이 오래 전한다.’라는 말로서 선조인 도암(陶菴) 이재(李縡) 선생이 그러하다는 뜻이다.

이로써 ‘산고수장’이란 글씨를 쓴 주인공은 우봉이씨 이병희(李丙熙)라는 결론이 난 것이다. 이병희는 역사학자 이병도의 형으로 당대의 명필로 통하던 이완용의 서체까지 빼닮았다고 할 정도로 명필가였다고 한다.

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

둘째, 봉암사 계곡 양산동천의 석각(石刻) ‘백운대(白雲臺)’ 역시 고운(孤雲) 최치원(崔致遠 857∼ ?)이 쓴 글씨라고 전해 왔는데, 고운이 아니라 ‘白雲臺’라는 이름을 짓고 글씨를 새긴 분이 밝혀졌다. 이 또한 출처를 밝혀낸 분이 ㈜예문관 박성진 대표이시다. 대표께서 보내주신 ‘백운대 단상/ 박성진’이란 자료를 보고 놀라움을 금치 못했다. 주요 부분 발췌 내용은 다음과 같다.

백운대 이름을 짓고 암각을 남긴 이는 허암(虛庵) 정희량(鄭希良-1469년~1502년)이다. 라고 하며 그 근거로 조선 후기 학자인 호고와(好古窩) 유휘문(柳徽文-1773~1832)의 호고와문집 권지일(卷之一)에 ‘白雲臺是鄭虛菴命名’(백운대시정허암명명)와 눌재(訥齋) 박상(朴祥-1474~1530)의 訥齋先生集 卷第五(눌재선생집 권제5)에 七言律詩(칠언율시)를 지으면서 鄭虛菴希良 登白雲有詩故云(정허암희량 등백운유시고운)이란 글도 남아 있다고 하였다. 그리고 조선 전기의 학자, 주세붕 선생의 시문집인 무릉잡고(武陵雜稿) 권지4 별집(卷之四 別集)에도 ‘虛庵名曰白雲臺(허암명왈백운대)’이란 기록을 제시하였다.

혹자는 위 문헌상 허암이 글씨를 새겼다. 라고 하는 분명한 글이 없지 않으냐? 하겠지만, 그 당시 선비들이 명승지를 유람하거나 은거하게 되면 통상적으로 자기가 여기에 머물렀다는 흔적을 남기에 되는데 그것이 그 명소의 특성이나 자기의 생각 또는 철학을 담아 이름을 짓고 시문을 남겼다. 이미 언급한 바와 같이 허암이 여기에 와서 백운대라고 명명하였고, 시문을 남겼다.라고 후학들이 자기 시에 언급하였고 백운대는 허암의 것으로 인식하였다는 사실이 중요한 것이다.

통상적으로 옛사람들은 대(臺) 등을 명명할 때는 먼저 돈을 들이거나 지인의 협조를 받아 암각 후 시를 남긴다고 한다. 그 시대 여건상 평생에 다시 올지 모르거나 짧은 생애 등의 상황에서 자기가 여기 왔거나 은거하였다는 것을 남기는 유일한 선택지가 각자이기 때문이다. 그리고 분명한 것은 고운이 생존한 시기에는 백운대라는 명칭이 없었으니, 고운의 글씨가 아닌 것이 분명하다. 결과적으로 백운대(白雲臺)란 글씨는 지금까지 우리가 그렇게 알고 말해 온 고운 최원의 글씨가 아니고 허암(虛庵) 정희량(鄭希良)이 백운대란 이름을 짓고 글씨를 남겼다고 결론을 내릴 수밖에 없다.

이마도 통일신라 말기에 고운 최치원이 지은 사산비명(四山碑銘) 중 국보로 지정된 ‘문경 봉암사 지증대사탑비(聞慶 鳳巖寺 智證大師塔碑)’의 비문을 쓴 인연으로 문경에 왔을 것이다. 그리고 이 지역을 돌아다니며 석각을 남겼을 것이다.라고 생각했기 때문에 짐작으로 그렇게 말하고 전해 왔다고 봐야 할 것이다.

* 백운대 각자 주변에 많은 암각서가 보이는데 청대 권상일 선생도 양산사(陽山寺=봉암사) 서쪽 백운대를 올라가서 바위에 이름을 새겨 넣고 돌아왔다는 기록이 청대 일기에 남아 있다.

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

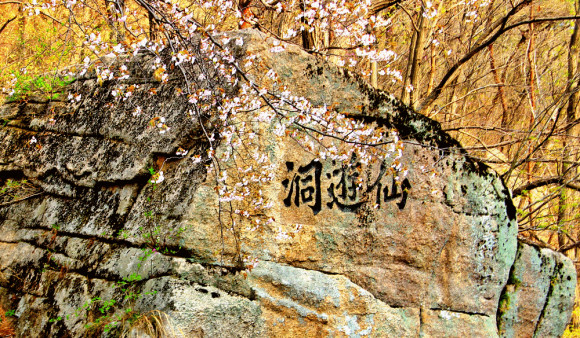

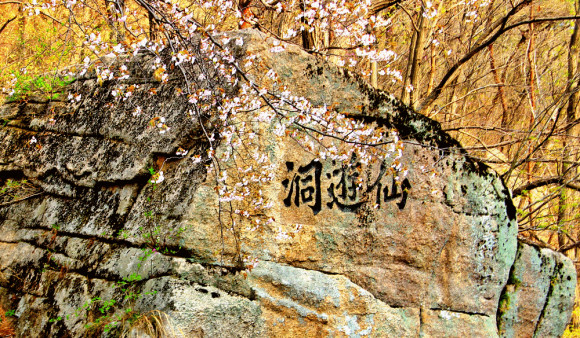

셋째, 비경의 선유구곡, 곡마다 바위에 새겨진 각자는 누가 쓴 글씨인가? 선유동 입구 큰 바위 위에 ‘선유동(仙遊洞)’이란 글씨 역시 고운 최치원이 남긴 것이라고 하지만, 그 근거는 없다. 이 글씨 역시 미궁이다. 신라 시대부터 오늘날까지 수많은 문인, 선비, 유람객들이 찾아와 시를 짓고 유행록(遊行錄)을 남겼지만, 글씨의 주인공은 알 수가 없다.

그리고 선유구곡 아홉 굽이마다 이름이 있고, 제1곡 옥화대(玉霞臺)를 제외한 여덟 곳에 각자가 남아 있는데, 서체가 다른 부분이 있어 한 사람이 쓴 것인지 각각 다른 사람이 쓴 것인지 알 수가 없다. 이미 (사)국학연구회에서 만송(晩松) 신현옥(申鉉玉. 1859~1930)의 유고집에서 병옹(病翁) 신필정(申弼正, 1656∼1729)이 그의 셋째 아들 신사박에게 선유구곡마다 바위에 그 이름을 전서(篆書)로 새기라고 하였다라고 했으나 탁청대(濯淸臺) 등 일부 각자는 글씨체가 다르다.

필지가 확인한 바는 우복(愚伏) 정경세(鄭經世)의 후손으로 입재(立齋) 정종로(宗魯)의 아들인 곡구원 정상관(1776-1820)이 쓴 ‘곡구원기(谷口園記)’에 ‘선유동에는 구곡(九曲)의 명칭이 있는데 징사(徵士)인 병옹 신필정이 새겼다’라고 하는 기록이 있다. 그렇다면, 아버지 신필정이 써준 글씨를 아들인 신사박이 바위에 새겼는지, 신사박 본인이 글씨를 쓰고 새겼는지는 알 수가 없고 글씨체가 다른 3개의 각자는 또 어떻게 설명할 것인가?

이로써 우리는 최근에야 지금까지 오리무중, 미궁에 빠져있던 우리 지역 유명 명승지에 새겨진 중요한 석각 3곳의 글씨 주인공이 누구인지 알게 되었고 공식화할 수 있게 됐다.

우리가 살고 있는 문경에는 아직도 곳곳마다 문화유산으로서 가치가 높은 바위에 새긴 글들이 다수 있고 그 각자(刻字)와 관련된 인물이 누구인지 알 수가 없는 경우가 많다. 그 중 아직도 최치원이 쓴 글씨라고 말하고 있는 야유암, 취적대, 명월청풍 고산유수, 선유동 등의 각자가 하루빨리 그 출처가 확실한 문헌이 나와 우리의 궁금증을 해소해 줄 수 있기를 바란다.

우리 삶의 터전에는 선사시대에 새겨진 암각화의 일종으로 볼 수 있는 성혈(性穴)에서부터 근세에 이르기까지 조상들이 남긴 기록물의 일종인 바위에 새긴 기호나 글씨들이 많이 남아 있다. 이를 통해 각자 한 인물의 삶과 철학을 엿볼 수 있으며 또한 글씨 이면에 숨어 있는 그 시대의 문화, 역사와 시대상을 알아볼 수 있다. 그르므로 오늘을 사는 우리는 삶의 지혜와 교훈을 얻을 수 있는 소중한 자산으로 인식하여 잘 보존하고 문화유산 가치를 더 높일 수 있도록 모두가 노력해야 하겠다.

|

|

|

문경시민신문 기자  ctn6333@hanmail.net ctn6333@hanmail.net

- Copyrights ⓒ문경시민신문.

무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

|

|

|

|

|

|

|

실시간

많이본

뉴스

실시간

많이본

뉴스

|

|

|

|

최신뉴스 최신뉴스

|

|

|

애뜻한 가정을 보듬어주는' 한가.. 애뜻한 가정을 보듬어주는' 한가.. |

기고문 오리무중, ‘바위 각자.. 기고문 오리무중, ‘바위 각자.. |

임이자 기재위원장 , 대미관세 .. 임이자 기재위원장 , 대미관세 .. |

문경교육지원청, 학교 급식종사자.. 문경교육지원청, 학교 급식종사자.. |

경상북도 무형유산 사기장 이학천.. 경상북도 무형유산 사기장 이학천.. |

문경시, 교육발전특구 지정.. 문경시, 교육발전특구 지정.. |

문경시 점촌1동, 미술관 거리 .. 문경시 점촌1동, 미술관 거리 .. |

「박열의사기념관」 찾는 일본학자.. 「박열의사기념관」 찾는 일본학자.. |

옛길박물관, 지역 인물 주제로 .. 옛길박물관, 지역 인물 주제로 .. |

임이자 기재위원장 , 2025 .. 임이자 기재위원장 , 2025 .. |

이철우 도지사, 경제부총리 만나.. 이철우 도지사, 경제부총리 만나.. |

점촌도서관‘여름방학 늘봄도서관’.. 점촌도서관‘여름방학 늘봄도서관’.. |

첨단 기술로 미래를 설계하는 나.. 첨단 기술로 미래를 설계하는 나.. |

발명! 상상을 현실로 만드는 창.. 발명! 상상을 현실로 만드는 창.. |

「독립기념관 - 교원직무연수」 .. 「독립기념관 - 교원직무연수」 .. |

한국도로교통공단 문경운전면허시험.. 한국도로교통공단 문경운전면허시험.. |

경북교육청, 경주·문경 교육발전.. 경북교육청, 경주·문경 교육발전.. |

공무원연금공단, 행복한 인생2막.. 공무원연금공단, 행복한 인생2막.. |

문경여성대학총동창회, 장애인종합.. 문경여성대학총동창회, 장애인종합.. |

점촌3동 "친절한 은연씨" 선정.. 점촌3동 "친절한 은연씨" 선정.. |

문경시장애인종합복지관, 문경여성.. 문경시장애인종합복지관, 문경여성.. |

임이자 기재위원장 , 포항 철강.. 임이자 기재위원장 , 포항 철강.. |

가족과 함께 AI 세상 속으로... 가족과 함께 AI 세상 속으로... |

경북교육청, 2026학년도 공립.. 경북교육청, 2026학년도 공립.. |

문경경찰서, “함께 막아요 학교.. 문경경찰서, “함께 막아요 학교.. |

문경시의회 APEC 2025 K.. 문경시의회 APEC 2025 K.. |

농업·농촌의 가치, 교사가 먼저.. 농업·농촌의 가치, 교사가 먼저.. |

문경 청소년은 콘서트장으로 바캉.. 문경 청소년은 콘서트장으로 바캉.. |

문경시, 일본 전문가 초청‘선진.. 문경시, 일본 전문가 초청‘선진.. |

문경시, 찾아가는 지역 상권 활.. 문경시, 찾아가는 지역 상권 활.. |

문경시장학회 장학금 기탁 행렬 .. 문경시장학회 장학금 기탁 행렬 .. |

2025년 6월 1일 기준 개별.. 2025년 6월 1일 기준 개별.. |

문경시, 직원 대상 청렴교육 .. 문경시, 직원 대상 청렴교육 .. |

동로면 새마을회, 백일홍 만개로.. 동로면 새마을회, 백일홍 만개로.. |

폭염 속 노인 일자리 현장 점검.. 폭염 속 노인 일자리 현장 점검.. |

|

|

애뜻한 가정을 보듬어주는' 한가..

애뜻한 가정을 보듬어주는' 한가..