|

|

|

2021년 제4차 문경문학아카데미 개최-고성환 전 문경 문협 회장(현 문경문화원 사무국장) 초청 ‘팔경 시문학’ 주제 특강!

29일 오후 2시-4시 문경시립중앙도서관 2층 어학강의실 문경 문협 회원 15명 참가

문경시민신문 기자 / ctn6333@hanmail.net 입력 : 2021년 05월 30일(일) 11:31 입력 : 2021년 05월 30일(일) 11:31

공유 :

|

|

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

2021년 제4차 문경문학아카데미가 29일 오후 2시-4시 문경시립중앙도서관 2층 어학강의실에서 문경 문협 회원 15명이 참가한 가운데, 고성환 전 문경 문협 회장(현 문경문화원 사무국장) 초청 ‘팔경 시문학’이라는 주제로 특강이 열렸다. 또한 문경문인광장 주제 ‘가족’에 관한 시들도 발표됐다.

1. 팔경(八景) 시(詩) 접하기

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

팔경(八景)에 대해서 알고 있었던 것은 문경팔경(聞慶八景)이 있다는 것이었다. 그것도 어렴풋이 알고 있었다. 새재계곡, 봉암사 백운대, 대야산 용추계곡, 선유동계곡, 쌍용계곡, 김용사계곡, 경천댐, 진남교반이 문경팔경이라는 것은 나중에 찾아서 알게 된 것이었다.

그렇게 알고 있던 팔경에 관심을 가졌던 것은 문경향교 전교를 지낸 이동진(李東振) 선생이 자신의 할아버지 영파(潁坡) 이석영(이석영. 1875~1951) 선생과 아버지 동산(東山) 이봉원(李鳳源. 1900~1983) 선생의 유고(遺稿)를 한데 모아 엮은 소술재연방집(紹述齋聯芳集)을 2020년에 접하고 부터였다.

이 문집에서 두 분은 자신이 살던 가은읍 갈전리를 배경으로 영파 선생은 ‘갈전팔경(葛田八景)’과 ‘산수동팔경’을 지었고, 아들인 동산 선생은 ‘갈전팔경(葛田八景)’을 지었다.

그동안 문경의 구곡(九曲)에 대해서만 관심을 가져 왔다가 이 책에서 팔경을 발견하고, 그 이전에 지나쳐 왔던 팔경들에 대해 생각하게 되었다. 그리고 조바심이 났다. 빨리 지나쳐 왔던 팔경들을 찾기 시작했다.

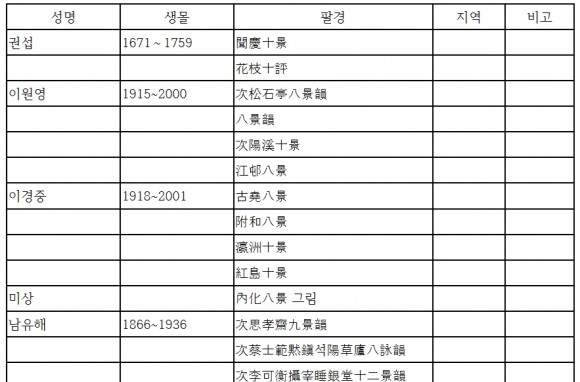

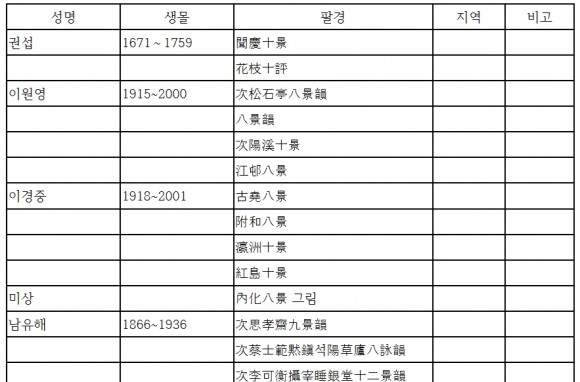

그 중에 관산구곡(冠山九曲)을 발굴하며 보았던 손와(巽窩) 이경중(李慶中. 1918~2001) 선생의 ‘고요팔경(古堯八景)’, ‘영주팔경(瀛洲八景)’, ‘홍도팔경(紅島八景)’을 찾았다. 그리고 남강구곡(南岡九曲)을 발굴하며 보았던 이원영(李源榮. 1915~2000) 선생의 ‘차송석정팔경운(次松石亭八景韻)’, ‘팔경운(八景韻)’, ‘양계십경(陽溪十景)’도 찾았다.

그리고 이보다 앞서 지나쳤던 임병기 시인이 펴낸 5대 문집 ‘선세유고(先世遺稿)’에서 일산(一山) 임열호(林㤠鎬) 선생의 ‘신거팔경(新居八景)’, 즉 문경읍 평천팔경과 ‘일산시사팔경(一山詩社八景)’, 즉 영순면 금림팔경을 찾았다.

여기에 2019년 11월 1일부터 5일까지 문경문화원 전시실에서 열렸던 (사)국학연구회(이사장 신후식)의 ‘국학연구 고문서전 5, 문경팔경과 선유구곡, 그리고 구로계’라는 도록을 찾아 마침내 문경의 팔경시문학의 대강을 읽게 되었다.

지나쳤던 이 전시회 도록에는 점필재(佔畢齋) 김종직(金宗直. 1431~1492)1)의 ‘문경팔경(聞慶八景)’, 허백정(虛白亭) 홍귀달(洪貴達. 1438~1504)2)의 ‘문경팔경(聞慶八景)’ 시(詩) 전문(全文)이 실려 있었다.

또 신후식 선생이 편저한 문경사 집주(聞慶史 集註)의 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)에서 사가(四佳) 서거정(徐居正)3)의 문경팔영(聞慶八詠)이 있다는 내용을 읽고 책을 뒤져 찾기도 했다. 사가 선생의 문경팔영은 지금까지 발굴된 문경 팔경 시 중 가장 오래된 시였다.

문경팔영(聞慶八詠)

서거정(徐居正)

주흘영사(主屹靈祠)

험한 산은 하늘 끝에 닿았고

깎아지른 벼랑은 구름 속에 들어있다.

만물을 윤택하게 함에는 비록 그 자취 없으나

구름을 일으킴에는 스스로 공이 있다.

관갑잔도(串岬棧道)

구불기는 양의 창자 같은 길이

구불구불 새 나는 것 같이 기이 하도다.

봉우리 하나되어 모두 빼어났으니

그런대로 말 가기가 더디구나.

창외오동(窓外梧桐)

솔솔 부는 바람이 잎사귀를 흔드는데

이지러진 달이 성긴 가지에 걸렸구나.

갑자기 내리는 한밤중 비에

고향 생각을 어이하리

정전양류(庭前楊柳)

영남의 그 많은 나그네들

꺾어 주어 이제는 남은 것이 없으련만

의연한 봄바람에 떨치니

긴 가지는 짐짓 여전하구나.

창벽풍단(蒼壁楓丹)

붉은 잎이 푸른 절벽을 장식하니

강산이 아주 딴판이로구나.

내가 온 때가 마침 늦가을

이렇듯 좋은 경치 일찍이 본적이 없네.

음애백설(陰崖白雪)

겨울이 깊어 얼음이 골짜기에 가득해도

봄이 오면 물이 시내를 이룬다.

자연의 모습은 때를 따라 달라지는데

인정은 늙어가며 어지러워지련다.

오정종루(烏井鐘樓)

나그네길 시름으로 잠 못 이루는데

외로운 베갯머리엔 달빛만 비쳐온다.

어디가 한산사이냐

드문드문 울리는 종소리 한밤중에 들려온다.

용담폭포(龍潭瀑布)

옥 같은 무지개 높다랗게 드리웠는데

흰 눈은 산뜻한 맑음을 뿌려준다.

날고 자맥질하는 술법을 묻지 말고

변화의 신통을 알아야 하리.

서거정의 문경팔영을 기본으로 윤상(尹祥)4)의 별동집(別洞集) 1권, 김종직의 점필재집(佔畢齋集) 16권, 홍귀달의 허백정집(虛白亭集) 속집 3권에 각각 문경팔영이 있다.

모두 사가의 시에 차운(次韻)하여 운자(韻字)는 같다. 하지만 8경의 제목 가운데 사가의 주흘영사, 정전양류를 별동은 주흘산영, 정중양류로 점필재와 허백정은 주흘신사, 문전양류라고 했다. 또 사가와 별동은 창외오동, 창벽단풍, 음애벽설, 오정종루라 하고, 점필재와 허백정은 헌외오동, 만학단풍, 천애적설, 오정상종이라 해 서로 차이가 있음을 볼 수 있었다.

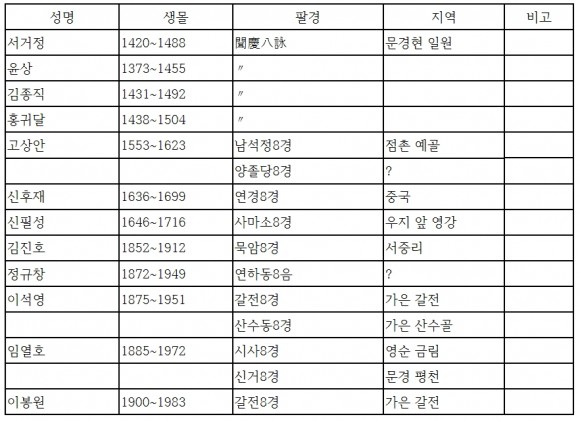

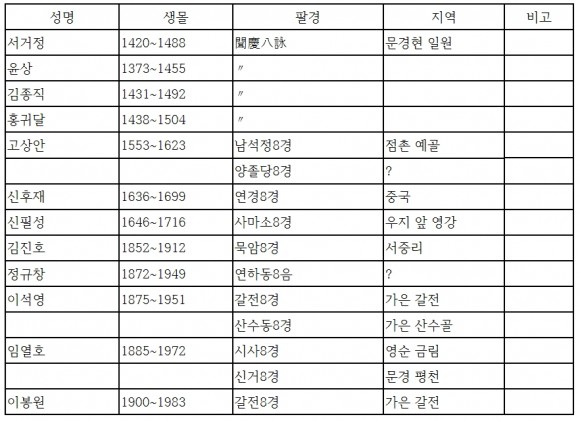

그리고 신후식 선생이 제시한 문경 문인들의 팔경 한시는 태촌(泰村) 고상안(高尙顏 1553~1623)의 남석정8경, 양졸당8경, 규정(葵亭) 신후재(申厚載 1636~1699)의 연경8경, 여봉(廬峰) 신필성(申弼成 1646~1716)의 사마소8경, 묵암(黙菴) 김진호(金振鎬 1852~1912)의 묵암8경, 담옹(澹翁) 정규창(丁奎昌 1872~1949)의 연하동(煙霞洞)8음, 아호(鵝湖) 정식(丁湜 1915~2008)의 아호8경이 있다.

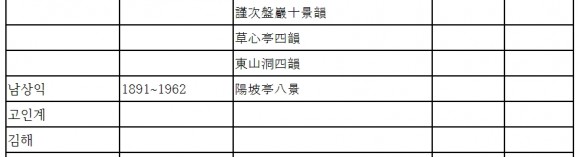

이와 같은 문경의 팔경들을 정리하면 다음과 같다.

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

2. 팔경(八景) 시(詩) 빠져들기

그래서 올해 들어 팔경 시를 찾기 위해 문헌을 찾기 시작했다. 그러는 중에 조향순 선생님이 문학아카데미를 연다고 해서 ‘팔경시문학’을 신청해 오늘에 이르렀다.

그동안 팔경 시를 제법 건졌다. 그리고 한편으로 도대체 왜 우리 선조들이 팔경을 시로 읊었을까 궁금했다. 그런 의문을 풀어준 책이 안장리 교수의 ‘한국의 팔경문학’, ‘조선왕실의 팔경문학’이었다.

옛 선비들은 자연 속에 도(道)가 깃들어 있다고 믿었다. 도가 깃든 곳을 '승경'이라 했고 승경은 하늘이 짓고 땅이 숨겼다고 했다. 그러한 곳에 팔경과 구곡으로 이름 짓고 마음을 닦으면서 도의 이치를 깨닫고자 했다. 구곡은 퇴계의 '도산구곡'과 율곡의 '고산구곡'에서 시작되었고, 팔경은 '관동팔경'과 '단양팔경'이 명승지로 이름을 얻자 우후죽순처럼 생겨나 오늘날 전 국토를 팔경화해 자기 고장을 자랑하고 있다.

옛사람들은 살고 있는 곳을 중심으로 수려하고 특징 있는 경관들을 여덟 가지 경치로 구분하여 산수시(山水詩)란 형태로 즐겨 표현했다. 그리고 이를 팔경시(八景詩)라 이름 붙였다. 주로 특정한 읍성를 중심에 두고 특징적인 장소나 의미있는 곳 등을 택하여 노래한 이 팔경시는 고려 때부터 조선조에 이르기까지 약 4천여 수가 전해지고 있다.

조선건국의 주역 정도전(鄭道傳)의 신도팔경(新都八景)도 그중의 하나다. 지금의 서울지역 중 빼어난 풍광과 문물을 노래한 것으로 정도전은 이 신도팔경을 당시 좌의정인 조준과 우의정 김사형에게도 각각 한 폭씩을 주기도 했다.

팔경(八景)은 수려하고 특징 있는 경관을 명료하게 나타내는 전통적인 표현방식인 만큼 어디서 보느냐에 따라 구분된다. 단양팔경과 같이 경승 여덟 곳으로서 그 일대의 광활한 경관 모두 정리해 보인 대표적인 팔경이 있는가 하면, 무수히 많은 정자에서 그 주변의 풍광을 여덟 수의 사언절귀 또는 차운시로 읊는 방식의 일명 정자팔경도 있다. 강원도 관동팔경5)이 대표적이다.

또 특정한 읍성를 두고 특징적인 장소나 대상 그리고 의미 있는 곳 등 여덟 곳을 택하여 노래한 팔경도 있다. 수원팔경은 화성 축성과 연계되어 지어진 대표적인 읍성팔경이다. 정조가 화성을 세우고 빼어난 경치 여덟 군데를 꼽아 찬양했기 때문이다. 광교적설(光橋積雪), 북지상련(北池賞蓮), 화홍관창(華虹觀漲), 용지대월(龍池待月), 남제장류(南提長柳), 팔달청람(八達晴嵐), 서호낙조(西湖落照), 화산두견(華山杜鵑) 등이다.

정자팔경이 사적인 의미가 있다면 수원팔경 같은 읍성팔경은 공적인 의미가 매우 크다. 동국여지승람에는 한양을 포함 전국에 23개소의 읍성을 중심으로 25개의 읍성팔경이 있다고 기록되어 있는데, 동해안 일대의 강릉을 비롯해 용추계곡-선유계곡-화양계곡을 사이에 두고 영남과 중원의 길목에 놓인 문경, 남한강변의 여주와 금사 등이 여기에 속한다.

팔경은 이상향의 풍경과 우주 원리를 함축하고, 중국 소수와 상강 8개 경승서 유래했다. 시·그림·가사문학·판소리에도 등장하는데, 소설 구운몽 속 배경이 소상팔경이다. 선비문화, 규방을 통해 대중문화로 나왔다.

이에 비해 구곡은 탐욕을 버리고 도(道)를 찾는 아홉 물굽이로, 중국 '주희 강론지' 무이구곡에서 유래했다. 선비사회에서 '일생의 탐승 대상'으로 삼았으며, 퇴계의 낙동강 상류 '도산구곡'을 비롯해 영남 선비들이 특히 많이 경영했다.

겸재 정선의 '소상팔경도'는 이후 많은 팔경 관련 시, 그림 등에 영향을 미쳤다.

◆ 팔경의 시원

중국 명승지 호남성 동정호 남쪽 언덕 양자강 중류 소수(瀟水)와 상강(湘江)이 합쳐지는 근처의 아름다운 경치 8곳을 그린 ‘소상팔경도’라는 회화에서 팔경이 시작됐다. 명승지를 여덟 개로 한정하는 것은 팔(八)이 중국에서는 땅(地)을 표현하는 숫자이기도 하고, 주역의 팔괘(八卦)와도 연관되며 춘하추동의 네 계절에 명승지를 음양(陰陽)으로 해서 둘씩 배정했기 때문이라는 설이 있다.

소상팔경(瀟湘八景)은 우리의 고전이나 문학을 읽어나가다 보면 무수히 만나게 된다. 또한 그림의 주제로 많이 그려졌다. 조선 초기의 명인 안견과 이징, 김명국, 정선과 심사정 등의 명인들이 즐겨 그린 보편화된 장르였다. 그럼 팔경의 원조 격인 소상팔경(瀟八景)을 알아보자.

제1경 산시청람(山市靑嵐) : 날이 개어 맑은 기운이 감도는 산골 마을의 풍경이다. 산(山)은 성(聖)이고 마을은 속(俗)이니 성 속에 깃든 속이라 성속의 조화다.

제2경 연사모종(煙寺暮鐘) : 안개 낀 산사에서 울려 퍼지는 저녁 종소리. 절이란 구도자(求道者)가 심신을 닦는 도량이라 안개 낀 삶의 길 위에서 저녁 종소리를 길 안내로 목표를 찾아가는 마음이다.

제3경 소상야우(瀟湘夜雨) : 소상 강에 밤비 내리는 풍경. 삶의 도중에서 만날 수 있는 뜻하지 않은 시련과 다 풀어내지 못한 한(恨)의 정서를 의미한다.

제4경 원포귀범(遠浦歸帆) : 멀리 포구로 돌아오는 돛단배. 입신양명을 위해 세상에 나가지만 결국은 돌아올 수밖에 없는 본래의 마음자리를 의미한다.

제5경 평사낙안(平沙落雁) : 강변 모래사장에 내려앉는 기러기. 기러기 역시 자유롭게 하늘만을 날아다니는 것이 아니라 때로는 모래사장에 내려와 먹을 것을 찾아야 하니 이상과 현실의 갈등 또는 조화를 의미한다.

제6경 동정추월(洞庭秋月) : 동정호에 뜬 가을 달. 동정 호반에 뜬 둥근 보름달. 어느 정도 삶의 성취를 이룬 후에 맞이하는 한가로운 한 때를 뜻한다.

제7경 어촌석조(漁村夕照) : 저녁노을에 물든 어촌 풍경. 한가로운 어촌에 내리는 저녁노을. 어촌은 한가로운 생활이고 저녁노을은 인생의 만년이니 이제 인생을 어느 정도 관조(觀照)할 수 있는 마음의 경지를 뜻한다.

제8경 강천모설(江天暮雪) : 눈 내리는 저녁 강변의 풍경. 겨울 강위로 내리는 저녁 눈. 나이 들어 모든 것을 내려놓은 상태에서 겨울 강위에 배를 띄워놓고 내리는 눈을 보며 즐기는 경지를 말한다.

이 같은 소상팔경은 단순한 경치의 아름다움보다 그 상징을 빌려 높은 정신세계를 표현하는 하나의 관념산수(觀念山水)로 다듬어졌으며, 시대에 따라 미의식의 변화를 반영하면서 끊임없이 재창작되었다고 할 수 있다. 그래서 일상적인 자연경관을 팔경으로 평가, 지정하는 경우는 자연스럽게 민간에서 구전되거나 시문이 뛰어난 학자가 붙여 확산되는 등 민간사회에서 시작됐다.

◆팔경문화

소상팔경은 우리나라와 일본, 베트남에 큰 영향을 끼쳤다. 팔경은 시와 그림이 돼 팔경시와 팔경도를 낳았고, 가사문학과 판소리에도 등장한다. 팔경은 고려 명종 때 우리 역사에 처음 나타난다. 이후 260여 명의 선비가 팔경시 780편 6천여 수를 지었고 대표적인 인물로 고려시대 이인로와 이제현, 조선시대 안평대군과 서거정이다.

파한집의 저자 이인로는 명종이 소상팔경에 탐닉해 궁정에서 팔경시를 짓게 했는데 그 중심인물이 이인로였다. 이제현은 개성의 명승지를 송도팔경으로 읊었고 세종의 셋째아들 안평대군은 팔경시와 팔경도를 왕실에 전파시켰고 서거정은 '대구십영', ‘문경팔영’을 지었다.

팔경을 그림으로 나타낸 것이 팔경도인데 안견의 소상팔경도를 비롯해 정선의 소상야우, 심사정의 산시청람 등 팔경을 산수화로 그려 화첩으로 남겼고 국보로 지정된 것도 있다.

판소리 춘향가·심청가·흥보가·수궁가에 등장하고 송강가사 관동별곡, 허난설헌의 규원가에도 나오고 구운몽에는 아예 소상팔경을 소설 공간으로 설정했다. 선비사회의 전유물이던 팔경이 점차 평민과 규방 속으로 퍼져 우리 문화의 한 부류로 자리 잡게 되었다.

◆신도팔경 시를 올리다[進新都八景詩]

기전산하(畿甸山河)

沃饒畿甸千里, 表裏山河百二, 德敎得兼形勢, 歷年可卜千紀.

기름지고 걸도다 천 리의 기전(畿甸),

안팎의 산과 물은 백이(百二)6)로 구려,

덕교(德敎)에다 형세(形勢)마저 아울렀으니,

역년(歷年)은 천세기를 기약하도다.

도성궁원(都城宮苑)

城高鐵甕千尋, 雲繞蓬萊五色, 年年上苑鶯花, 歲歲都人遊樂.

성(城)은 높아 천 길의 철옹이고,

구름 둘렀어라 봉래오색(蓬萊五色)7)이,

연년(年年)이 상원(上苑)에는 앵화(鶯花) 가득하고,

세세로 도성 사람 놀며 즐기네.

열서성공(列署星拱)

列署岧嶢相向, 有如星拱北辰, 月曉官街如水, 鳴珂不動纖塵.

줄 이은 관서는 우뚝하게 서로 마주서서,

마치 별이 북두칠성을 끼고 있는 듯,

새벽달에 한 길 거리 물과 같으니,

명가(鳴珂)는 먼지 하나 일어나지 않누나.

제방기포(諸坊碁布)

第宅凌雲屹立, 閭閻撲地相連, 朝朝暮暮煙火, 一代繁華晏然.

제택(第宅)은 구름 위로 우뚝이 솟고,

여염(閭閻)은 땅에 가득 서로 연달았네,

아침과 저녁에 연화 잇달아,

한 시대는 번화롭고 태평하다오.

동문교장(東門敎場)

鐘鼓轟轟動地, 旌旗旆旆連空, 萬馬周旋如一, 驅之可以卽戎.

북소리 두둥둥 땅을 흔들고,

깃발은 나풀나풀 공중에 이었네,

만 마리 말 한결같이 굽을 맞추니,

몰아서 전장에 나갈 만하다.

서강조박(西江漕泊)

四方輻凑西江, 拖以龍驤萬斛, 請看紅腐千倉, 爲政在於足食.

사방 물건 서강(西江)으로 폭주해 오니,

거센 파도를 끌어가네,

여보게 썩어 가는 창고의 곡식 보소,

정치란 의식의 풍족에 있네.

남도행인(南渡行人)

南渡之水滔滔, 行人四至鑣鑣, 老者休少者負, 謳歌前後相酬.

남도(南渡)라 넘실넘실 물이 흐르나,

사방의 나그네들 줄지어 오네,

늙은이 쉬고 젊은 자 짐 지고,

앞뒤로 호응하며 노래 부르네.

북교목마(北郊牧馬)

南渡之水滔滔, 行人四至鑣鑣, 老者休少者負, 謳歌前後相酬.

숫돌같이 평평한 북녘들 바라보니,

봄이 와서 풀 성하고 물맛도 다네,

만 마리 말 구름처럼 뭉쳐 있으니,

목인(牧人)은 서쪽 남쪽 가리질 않네.

『삼봉집』권1, 「육언절구」 진신도팔경시

◆ 신도팔경(新都八景)8)

삼봉(三峯) 정공 도전(鄭公道傳)의 시운(詩韻)을 차하여 무산일단운(巫山一段雲)9)체로 짓는다.

기전산하(畿甸山河)

疊嶂環畿甸(첩장환기전) 겹친 멧부리는 경기에 둘러 있고

長江帶國城(장강대국성) 긴 강은 서울 가에 띠를 둘렀네

美哉形勝自天成(미재형승자천성) 아름답다 좋은 형세 절로 이루었으니

眞箇是玉京(진개시옥경) 이야말로 참말 서울 터로다

道里均皆適(도리균개적) 사방 길은 고르게 모두 알맞고

原田沃可耕(원전옥가경) 들밭은 기름져 농사지을 만하네

居民富庶樂昇平(거민부서악승평) 백성이 넉넉하여 태평 즐기니

處處有歌聲(처처유가성) 곳곳에서 노래 소리 들리는구나

도성궁원(都城宮苑)

天作鴻都壯(천작홍도장) 하늘이 지은 도읍 웅장한지고

雲橫雉堞開(운횡치첩개) 구름 비낀 곳에 치첩 열었다

觚稜金碧鬱崔嵬(고릉금벽울최외) 단청한 전각 지붕 웅장도 한데

劍佩此徘徊(검패차배회) 칼 찬 관인들이 여기 오간다

上苑三春樂(상원삼춘악) 상원의 봄 잔치에

深宮萬壽杯(심궁만수배) 깊은 궁에서 만수 축배 올린다

君王勤政坐朝回(군왕근정좌조회) 임금이 조회받고 돌아오니

花影轉樓臺(화영전루대) 꽃경치는 누대에 옮겼네

열서성공(列署星拱)

弦直長街闊(현직장가활) 활줄 같은 곧은 거리 넓기도 한데

星環列署分(성환렬서분) 별처럼 여러 관청 나눠져 있다

天門冠蓋藹如雲(천문관개애여운) 천문에 구름같이 모여든 관개

濟濟佐明君(제제좌명군) 훌륭한 선비들 밝은 임금 보좌하네

庶政皆凝績(서정개응적) 정사는 모두 공을 이루고

英材摠出群(영재총출군) 인재도 사람마다 뛰어났구나

籠街喝道遞相聞(롱가갈도체상문) 갈도 소리 거리를 뒤덮었는데

退食正紛紛(퇴식정분분) 퇴식10) 때라 한창 시끄럽구나

제방기포(諸坊棋布)

新邑天開府(신읍천개부) 새 도읍의 관아는 하늘이 열었고

諸坊局布棋(제방국포기) 펼쳐진 여러 동네 바둑판 같네

千門萬戶正參差(천문만호정참차) 만호 장안 여러 집이 각각 다른데

冠蓋日追隨(관개일추수) 관개가 날마다 잇따라 간다

市肆家家富(시사가가부) 저자 가게 집마다 풍성히 살고

園亭處處奇(원정처처기) 원정은 곳곳마다 기이하여라

遠聞歌吹月明時(원문가취월명시) 달 밝은 때 노래 소리 들리어 오니

適際大平期(적제대평기) 태평한 시기를 마침 만났네

동문교장(東門敎場)

五校容儀壯(오교용의장) 오교11)는 용의가 웅장도 하고

三軍號令行(삼군호령행) 삼군12)은 호령따라 행동을 한다

東門鉦鼓響鏗轟(동문정고향갱굉) 동문에 징과 북이 울려 퍼지니

萬騎耀戈兵(만기요과병) 만 기병의 병기가 번쩍거린다

日照明金匣(일조명금갑) 칼집엔 햇살이 비춰서 밝고

風生動畫旌(풍생동화정) 깃발은 바람에 펄럭거린다

獻禽奏凱象功成(헌금주개상공성) 짐승을 잡아서 개선을 아뢰니

四域振雄聲(사역진웅성) 웅걸찬 소리가 진동을 한다

서강조박(西江漕泊)

南海恬風浪(남해념풍랑) 남해에 물결이 잔잔해지니

西江蔟畫船(서강족화선) 서강에 배들이 몰려들었다

鳥檣櫛立蔽雲天(조장즐립폐운천) 돛대가 빗살처럼 촘촘히 섰고

委積與山連(위적여산련) 물화가 산같이 쌓이어 있다

紅腐千倉粟(홍부천창속) 창고마다 곡식이 발갛게 썩고

靑生萬戶煙(청생만호연) 집마다 연기가 파랗게 난다

公私富足各安然(공사부족각안연) 온 나라 풍족해서 편케 지내니

王業永綿綿(왕업영면면) 왕업이 길이 면면하리라

남도행인(南渡行人)

雜遝爭官道(잡답쟁관도) 관도에 분잡하게 오고가는데

繁華近國門(번화근국문) 도성문 근처부터 번잡해지네

街亭日日擁高軒(가정일일옹고헌) 가정에 날마다 초헌 옹위하여

迎送倒芳樽(영송도방준) 맞고 보내며 술병을 기울인다

野路連江岸(야로련강안) 들길은 강 언덕에 연하여 있고

汀沙帶水痕(정사대수흔) 물가 모래는 물자국을 띠었다

往來皆向此中奔(왕래개향차중분) 오가는 자 모두가 여기를 지나지만

誰識濟川恩(수식제천은) 냇물 건너게 한 은덕 그 누가 알랴

북교목마(北郊牧馬)

豐草長郊外(풍초장교외) 풀 우거진 긴 들 밖이요

淸川斷岸邊(청천단안변) 맑은 시내 깎아지른 언덕가이네

龍媒萬匹競騰騫(룡매만필경등건) 수없는 준마들이 다투어 뛰니

藹藹五花連(애애오화련) 많은 오화마가 잇달았네

走坂蹄生電(주판제생전) 언덕에 달리는 굽 번개 치는 듯

嘶風鬣舞煙(시풍렵무연) 바람에 우는 갈기 연기에 춤춘다

無邪一念正超前(무사일념정초전) 앞으로 뛰어넘는 오직 한 마음

思欲獻駉篇(사욕헌경편) 경편13)을 바치려는 생각뿐이다

양촌선생문집 제8권

3. 팔경(八景) 시(詩) 찾고 탐방하기

지금까지 찾은 팔경 시는 앞에서 살펴 본 것 외에 다음과 같다.

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

|  | | | ⓒ 문경시민신문 | |

4. 팔경문학(八景文學)의 현대화

◆봉천사 팔경 / 고성환

일출

문경의 이마로 동해 일출 먼저 받아

사바를 밝혀 주는 세존의 옥석이여

산새들 홰를 털면서 아침 종 울리는 곳

너럭바위

억만년 숨 고르다 껍질 깨는 두꺼비여

느릿느릿 기어올라 배를 깔고 엎드리어

너럭 등 내어주고서 시간을 잡고 있네

개미취

온몸을 키워가며 사계절 활인공덕

회심곡 구구절절 하늘가에 부르는 이

우리는 어느 때 쯤에 구난공덕 해볼 건가

소나무

스님의 사랑으로 점점 푸른 저 소나무

세상 법에 걸리신 그 고통 아시련가

우우우 바람 몰고 와 가슴을 쓸고 있네

병암정

병암정 읽던 경전 바위에 새겼더니

세세연연 읽어 오던 흙들이 살이 쪄서

그 위에 등신불 세워 마음들 읽게 하네

산신각

천년 넘게 지켜온 바람 구름 모셔놓고

햇살을 불러다가 돌담장에 끼워 넣고

소원들 알알이 새겨 풀어주는 저 미소

망야경(望夜景)

봉천사 독경소리 발아래 내려앉아

점촌고을 골목마다 오순도순 정이 뜨고

밤마다 축제를 여는 화려한 불꽃놀이

지정스님

무슨 눈을 가졌기에 땅속도 다 보시고

묻힌 돌들 깨우셔서 부처로 앉히시며

다 죽은 풀과 나무를 생불로 만드시나

(2020년 11월 2일 자시에)

◆삼강팔경 또는 구곡 설정

1곡 삼강주막

2곡 비룡교

3곡 낙동강 전망대

4곡 관세암

5곡 쌍절암

6곡 정훈모비

7곡 삼수재

8곡 우망리

9곡 삼수정

*주석

1) 점필재 김종직 : 자(字)는 계온(季溫)·효관(孝盥), 호는 점필재(佔畢齋), 시호는 문충(文忠), 본관은 선산(善山, 일명 일선)이다. 세조 때에 동료들과 함께 관직에 진출하여 세조~성종 연간에 동료, 후배 사림파들을 적극 발탁하여 사림파의 정계 진출 기반을 다져놓았다.

2) 허백당 홍귀달 : 본관은 부계(缶溪). 자는 겸선(兼善), 호는 허백당(虛白堂)·함허정(涵虛亭)이다. 1460년(세조 7) 별시문과에 을과로 급제하여 충청도관찰사, 형조참판, 이조참판, 경주부윤, 대사성, 지중추부사, 대제학, 대사헌, 우참찬, 이조판서, 호조판서, 공조판서 등을 역임하고 1498년(연산군 4년) 의정부 좌참찬(議政府左參贊)이 되었다. 무오사화 때 연산군에게 잘못된 정치를 고치도록 간언해서 좌천되었다. 1500년 지중추부사(知中樞府事)로서 『역대명감(歷代名鑑)』을 찬술하였다. 이어 경기도관찰사로 재직 중 1504년 손녀를 예궐(詣闕)하라는 연산군의 명에 병이 있다는 이유로 거역해 장형(杖刑)을 받고 경원으로 유배되던 중 단천에서 교살되었다. 중종반정 후 신원(伸寃)되었다. 시호는 문광(文匡).

3) 사가 서거정 : 1420년(세종 2)~1488년(성종 19). 홍문관부수찬, 공조참의, 예조참판, 형조판서, 좌참찬, 좌찬성. 저서 오행총괄, 동국통감

4) 윤상(尹祥) : 1373년(공민왕 22)~1455년(세조 1). 성균관사예, 대사성, 예문관제학. 본관 예천(醴泉). 초명은 윤철(尹哲). 자는 실부(實夫), 호는 별동(別洞). 윤충(尹忠)의 증손으로, 할아버지는 증 호조참의 윤신단(尹臣端)이다. 아버지는 예천군의 향리인 윤선(尹善)이다.

5) 지난 3월에 관동팔경 중 강릉 경포대, 삼척 죽서루, 울진 망양정을 다녀오기도 했다. 관동팔경은 통천의 총석정(叢石亭), 고성의 삼일포(三日浦), 간성의 청간정(淸澗亭), 양양의 낙산사(洛山寺), 강릉의 경포대(鏡浦臺), 삼척의 죽서루(竹西樓), 울진의 망양정(望洋亭), 평해의 월송정(越松亭)이다. 그 중 통천의 총석정(叢石亭), 고성의 삼일포(三日浦)는 북한에 있다.

6) 산하(山河)의 험고(險固)함을 말한 것이다. 『사기(史記)』에 “진(秦)나라는 땅이 험고하여 2만 명만 있으면 족히 제후(諸侯)의 백만 군사를 당할 수 있다”고 하였다.

7) 봉래궁(蓬萊宮)은 당(唐)나라 대명궁(大明宮)인데, 여기서는 우리 궁궐에 비유하여 쓴 것. “천자(天子)의 정궁(正宮)이어서 그 뒤에는 항상 오색의 서운(瑞雲)이 떠 있다”고 하였다.

8) 신도팔경(新都八景) : 신도 곧 지금의 서울인 한양(漢陽)의 팔경.

9) 무산일단운(巫山一段雲) : 사조(詞調) 또는 악부(樂部)의 이름. 본문의 시체(詩體)가 '무산일단운'체로 지은 것이라는 뜻이다.

10) 퇴식(退食) : 조정에서 물러나와 식사를 하는 것. 또는 관리가 관청으로부터 집으로 돌아가는 것. 《詩經 召南 羔羊》

11) 오교(五校) : 오위(五衛) 곧 의흥위(義興衛)·용양위(龍驤衛)·호분위(虎賁衛)·충좌위(忠佐衛)·충무위(忠武衛)를 이른다. '교'는 군영(軍營)의 뜻.

12) 삼군(三軍) : 여말 선초(麗末鮮初)의 중(中)·좌(左)·우(右)의 세 군영. 이를 통제하는 기관은 삼군도총제부(三軍都摠制府)였다.

13) 경편(駉篇) : 《시경(詩經)》 노송(魯頌)의 편명. 경야(坰野)에서 먹이는 말들이 크고 살찐 것을 노래한 것.

|

|

|

문경시민신문 기자  ctn6333@hanmail.net ctn6333@hanmail.net

- Copyrights ⓒ문경시민신문.

무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

|

|

|

|

|

|

|

실시간

많이본

뉴스

실시간

많이본

뉴스

|

|

|

|

최신뉴스 최신뉴스

|

|

|

경상북도의회, 제357회 임시회.. 경상북도의회, 제357회 임시회.. |

경북도, 독일 베를린 자유대학 .. 경북도, 독일 베를린 자유대학 .. |

2025년 APEC 정상회의 응.. 2025년 APEC 정상회의 응.. |

석문구곡시(石門九曲詩).. 석문구곡시(石門九曲詩).. |

「안전한 일터 프로젝트」 간담회.. 「안전한 일터 프로젝트」 간담회.. |

문경시,‘농촌 왕진버스’성황리에.. 문경시,‘농촌 왕진버스’성황리에.. |

문경시 2025년 고등학생 해외.. 문경시 2025년 고등학생 해외.. |

2025년 3분기 산북면지역사회.. 2025년 3분기 산북면지역사회.. |

문경읍 주민자치위원회 '작은 정.. 문경읍 주민자치위원회 '작은 정.. |

문경시, ‘모두를 위한 영화’ .. 문경시, ‘모두를 위한 영화’ .. |

문경대학교 교육혁신지원센터, 강.. 문경대학교 교육혁신지원센터, 강.. |

즐거운 기타 선율 속, 웃음꽃 .. 즐거운 기타 선율 속, 웃음꽃 .. |

점촌도서관가은분관, “책·문화행.. 점촌도서관가은분관, “책·문화행.. |

문경여중, 차별 없는 세상을 위.. 문경여중, 차별 없는 세상을 위.. |

2025학년도 찾아가는 디지털 .. 2025학년도 찾아가는 디지털 .. |

문경학생오케스트라‘주흘’, 한여.. 문경학생오케스트라‘주흘’, 한여.. |

2025년 결혼이민자 직업훈련 .. 2025년 결혼이민자 직업훈련 .. |

지노비예프 주한 러시아 대사, .. 지노비예프 주한 러시아 대사, .. |

경북교육청, APEC 정상회의 .. 경북교육청, APEC 정상회의 .. |

문경시 동로면, 폭염 대비 취약.. 문경시 동로면, 폭염 대비 취약.. |

문경시 사랑나눔봉사단, 취약계층.. 문경시 사랑나눔봉사단, 취약계층.. |

문경시립모전도서관, 체험형 동화.. 문경시립모전도서관, 체험형 동화.. |

파크골프의 성지, 문경.. 파크골프의 성지, 문경.. |

이춘우 경상북도의회 의회운영위원.. 이춘우 경상북도의회 의회운영위원.. |

더불어민주당이 문경에서 역할은.. 더불어민주당이 문경에서 역할은.. |

대한적십자사봉사회 문경시지구협의.. 대한적십자사봉사회 문경시지구협의.. |

“소방서 사칭 금전 요구, 반드.. “소방서 사칭 금전 요구, 반드.. |

‘읽기 발달 단계 이해로 지도 .. ‘읽기 발달 단계 이해로 지도 .. |

2025 경북 특수교육전문가 국.. 2025 경북 특수교육전문가 국.. |

임이자 기재위원장, 청도 열차사.. 임이자 기재위원장, 청도 열차사.. |

문경시, 을지연습 연계 민방위 .. 문경시, 을지연습 연계 민방위 .. |

문경시 평생학습관, 2025년 .. 문경시 평생학습관, 2025년 .. |

2025 문경 하계 전국 유소년.. 2025 문경 하계 전국 유소년.. |

『문경시의회 의원연구단체』202.. 『문경시의회 의원연구단체』202.. |

2025년 다문화가족 한국정착 .. 2025년 다문화가족 한국정착 .. |

|

|

경상북도의회, 제357회 임시회..

경상북도의회, 제357회 임시회..